\セミナーを見逃してしまった方へ/

企業の採用活動において、ジョブマッチの精度を高めることは、入社後の定着やパフォーマンス向上に直結します。しかし、就労経験のない学生に対する職種選択やジョブとのマッチングは、キャリア採用とは異なる課題や難しさがあります。

そこで今回は、「株式会社日立製作所」と「川崎重工業株式会社」の人事ご担当者様、「株式会社LabBase」のプロダクト責任者様をお迎えし、【WORKS REVIEW】を実施。

ジョブマッチの精度の向上に向けた施策や職種別採用の重要性に加え、リクルーターや事業部門との連携を強化するポイントについて伺いました。

INDEX

◆ 26卒採用市場の振り返り調査(学生編)

【WORKS REVIEW 実施内容】

- 事業部門と連携強化を図った背景

- 各社リクルーター活動の内容

- ケーススタディ1:リクルーター活動の推進の流れとポイント

- ケーススタディ2: 採用活動への社員の巻き込みジョブ型インターンシップの拡充

◆理系人材採用の要 ジョブマッチの精度を高めるリクルーター活動 ~ 詳しくはアーカイブ配信で!

◆ 26卒採用市場の振り返り調査(学生編)

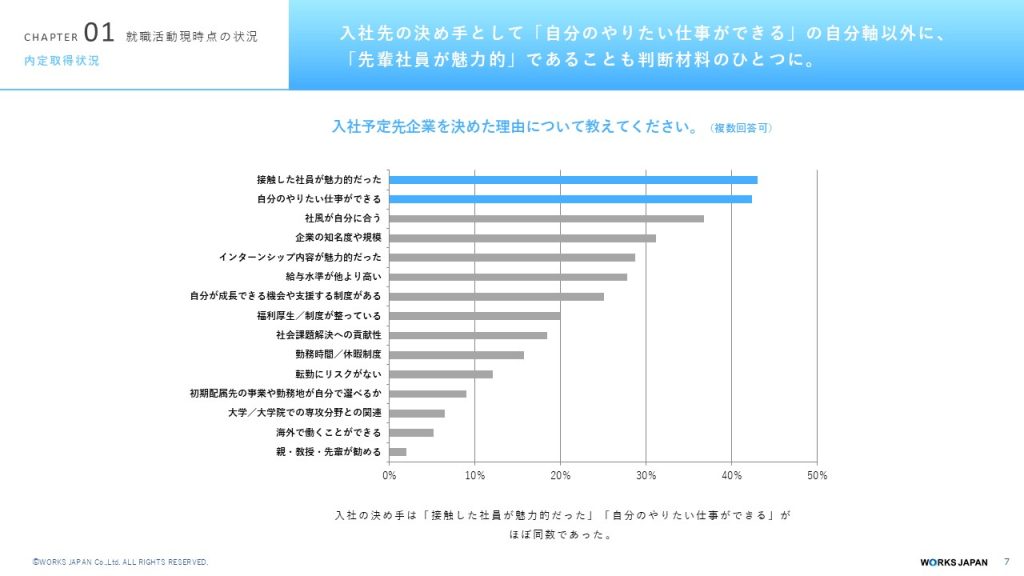

ワークス・ジャパンが実施した「26卒採用市場の振り返り調査(学生編)」では、入社先を決めた理由を問う設問において、「接触した社員が魅力的だった」「自分のやりたい仕事ができる」と回答した学生が最多となりました。

本結果より、学生は就職活動を通じて社員の人柄を知ったり、働くイメージを醸成できたりするにつれ、志望度が高まっている様子がうかがえます。

人事部門だけでなく、現場社員の積極的な採用活動への関与が学生の志望度向上に寄与していることが読み取れ、事業部門が採用活動に参加することの重要性が浮き彫りになりました。

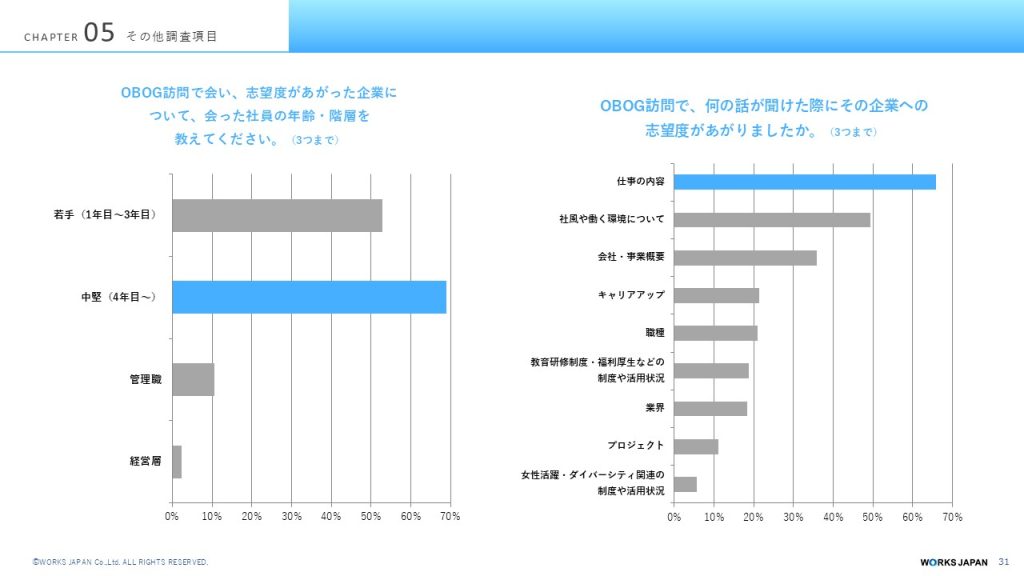

また、OB/OG訪問では、中堅社員(4年目~)との接点機会を通じて志望度が向上した学生は約70%近くにも上り、若手社員(1年目~3年目)においても約半数の学生が「企業に対する志望度が向上した」と回答しています。

一方、管理職や経営層と相対したケースに限ると、志望度が高まった学生は少数にとどまる結果となりました。

若手社員のリアルな声が学生の企業理解や志望度向上に大きく寄与していることから、リクルーター活動を推進するにあたっては「誰が対応するか」が極めて重要な要素になり得ているといえるでしょう。

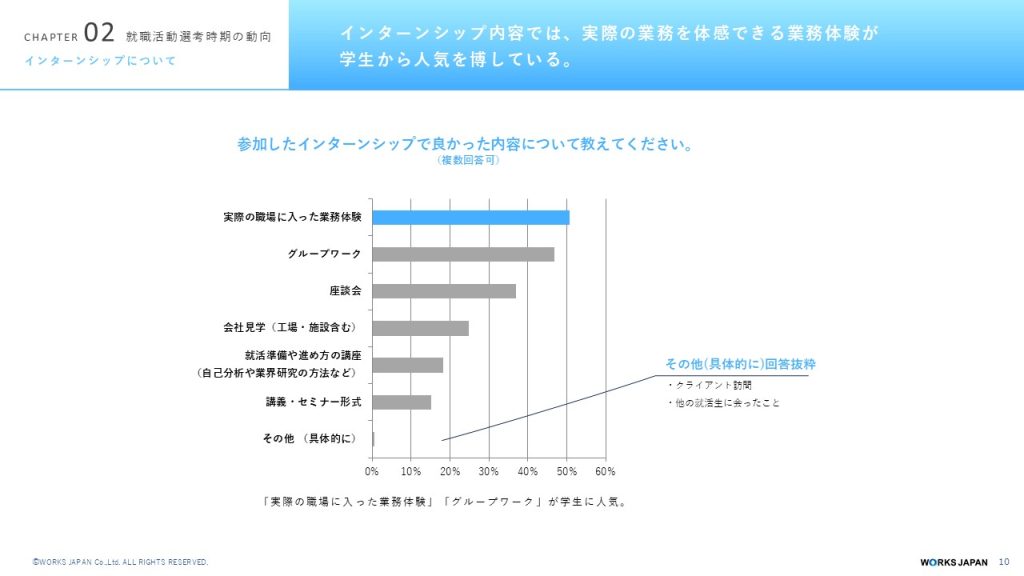

また、好印象を受けたインターンシップの内容を問う設問では、「実際の職場に入った業務体験」という回答が上位に位置しました。一方「講義・セミナー形式」は、他のコンテンツと比較して、評価が伸び悩む結果となりました。

本結果より、学生は「実務に近い体験」を通じて企業理解を深めたいと考えている様子がうかがえることから、現場のリアルを体感できるジョブ型インターンシップの導入や拡充は学生の納得感や志望度の向上に有効だと考えられます。

≫ 「26卒採用市場の振り返り調査(学生編)」

◆ WORKS REVIEW 実施内容

ワークス・ジャパンが実施した「26卒採用市場の振り返り調査(学生編)」では、多くの学生が社員との交流を通じて志望度を高めていることがわかりました。

学生の志望度やインターンシップの満足度向上に向けては、多くの企業がリクルーター制度を導入するなどの取り組みを実施しています。しかし、リクルーター制度の成果が表れない、現場社員の協力を得られないと悩む人事担当者もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、「株式会社日立製作所」と「川崎重工業株式会社」、「株式会社LabBase」をゲストにお招きし、WORKS REVIEWを実施。

リクルーター活動の具体的な推進方法やリクルーターの在り方を大学軸からジョブ軸へと移行した背景などについてうかがいました。

※出演者情報はセミナー開催時点(2025年5月23日)のものです。

\セミナーを見逃してしまった方へ/

出演者

株式会社日立製作所

人財統括本部 人事勤労本部

タレントアクイジション部

部長代理

若月 本有 氏

川崎重工業株式会社

神戸本社 人事本部 人財開発部 採用課 課長

渡邉 裕介 氏

大学卒業後、2011年に川崎重工業株式会社に新卒で入社。

鉄道車両事業の資材調達部門で9年間車両の外装・内装に関わる素材・部品の調達業務に従事。

2020年に本社採用課に異動し、主に全社の新卒採用・キャリア採用を中心に担当。

母集団形成からインターンシップ作成、リクルーター体制の構築など採用に関わる業務全般を統括。

今年から採用課長として課全体の統括・マネジメントを担当。

株式会社LabBase

LabBase就職事業本部プロダクト責任者

荒金 良行 氏

株式会社マイナビへ営業職として新卒入社。

以後10年間一貫して新卒領域のアカウントセールスに従事。

「日本の未来と企業の未来を創る」ことをモットーに、

サービス開発、能力開発、顧客向け講演登壇などを実施。

LabBaseが掲げるPurposeに強烈に惹かれ、2021年5月に入社。

2023年8月まではカスタマーサクセス責任者。

その後、現場で研究開発に従事されている方への利用推進、サービス企画等を経て、2024年12月より現職。

事業部門と連携強化を図った背景

-

日立製作所

日立製作所

若月 -

弊社では2011年頃より、全社的にジョブ型人材マネジメントを導入しました。採用活動では、単に「優秀な人材」を確保するのではなく、ジョブディスクリプションに基づき、職務に必要な専門性やコンピテンシーを明確に定義し、現場と密接に連携しながら採用設計を進めています。

しかし、新卒採用は、就労経験のない学生が採用対象になることもあり、働くことに対するイメージが醸成されていないことが前提です。また、当時は「ジョブを軸に就職する」という市場がまだ形成されていない時代でもありました。

そこで我々は、学生に「働くこと」を理解してもらうための手段として、インターンシップなどを活用した「キャリア教育」を実施するに至りました。その一環として、単なる就業体験ではない、実践的なジョブ型インターンシップの展開を通じて、学生が自らのキャリアを考える機会を創出し、市場を醸成したという経緯があります。

-

川崎重工業

川崎重工業

渡邉 -

弊社のリクルーター制度は、主に事務系採用時に用いられてきた施策です。一方、技術系採用におけるリクルーター制度は、大学訪問やOBとしての役割が主となっており、事務系の規模・活動役割と比べると内容や規模が異なっておりました。

しかし、コロナ禍を経て、技術系の学校推薦が機能しづらくなり、自由応募が主流となったことを機に、採用活動の在り方を見直すことになりました。

多くの選択肢の中から自社を選んでもらうためには、企業や仕事内容への深い理解を促す必要があり、その手段としてリクルーター制度の拡充を図るに至りました。

各社リクルーター活動の内容

-

日立製作所

日立製作所

若月 -

日立製作所では、長年各大学のOB/OGとしてリクルーター活動に取り組んでもらうスタイルが主流でした。しかし、大学推薦から自由応募へと新卒市場のトレンドが大きく変化する中で、学生も「どの会社に入るか」から「どのような仕事やキャリアを積みたいか」といったジョブ型視点へと意向が変化しつつあります。

私たちも学生の変化に合わせて、従来の大学を軸としたリクルーター制度からジョブを軸としたリクルーター制度へと定義の見直しを進めています。各現場が公募しているジョブごとにリクルーターを選出し、仕事のやりがいや求められるスキルを当事者である現場社員が直接学生に伝える体制を構築している最中です。

今はまさに変革の途上にあり、どのような体制が最適かを模索している段階です。しかし、将来的にはこのジョブ軸のリクルーター制度が最終形になるのではないかと考えています。

-

川崎重工業

川崎重工業

渡邉 -

現在、川崎重工業では、技術系で約1000名、事務系で約300名のリクルーターが活動しています。

活動内容としては、従来の研究室訪問などに加え、面談を通じて現場のリアルな情報を学生に届けてもらっています。加えて、内定後のフォローもリクルーターの重要な役割の一つであり、人事部門だけでなく、面談を担当した社員やその周囲の社員も含めて、チームとして学生のケアに協力してもらっています。

また、弊社でも大学別の区分が一部残っており、以前からリクルーター制度を設けていた大学では、その規模を拡大しました。加え、特定の大学に所属していなくてもリクルーター活動に関心を示す社員が非常に多いことがわかったため、そうした社員を一つの大きなチームにまとめ、活動に取り組んでもらっています。

ケーススタディ1

リクルーター活動の推進の流れとポイント

リクルーター活動の推進の流れとポイント

-

日立製作所

日立製作所

若月 -

リクルーター活動を推進するにあたっては、活動の目的を明確に伝えることが重要だと考えています。最近注力しているジョブリクルーターに関しても「最終的に自分達で自組織を作る」という当事者意識の醸成に注力してきました。

「自分たちで良い人材を見つけ、自らの魅力発信を通じて学生を惹きつけ、求める学生を採用する」というプロセスは、非常に合理的な仕組みです。この点を問いかけながら、対話を進めてきました。

「ジョブの魅力を最も伝えられるのは誰か」という問いに対する答えは、間違いなく「現場社員」です。

現場で活躍する社員がリクルーターとして活動することは、学生とのマッチング精度を高めるだけでなく、社員自身の当事者意識を醸成し、現場の活性化、ひいては組織開発にもつながると感じています。

-

川崎重工業

川崎重工業

渡邉 -

リクルーター制度の拡充に取り組むにあたっては、まず前年度の採用活動の振り返りを徹底しました。学生へのアンケートやインタビュー、そして社内の定量的なデータを分析した結果、「社員が学生と直接接点を持ち、正しい情報を伝えること、学生ニーズに応えること」に対し、まだまだ改善の余地があることがわかりました。

その後、各事業部門を管轄する人事の担当者や責任者に対して、現在の採用市場の状況や推薦制度の変化など、我々が置かれている環境をデータや学生の声を交えながら説明するとともに、彼らの理解を得た上で、リクルーター候補となる現場社員へのアプローチを実施しました。

現場からの懸念やHRBPからの意見もありましたが、現場社員の多くは、「自分たちの部門にマッチした、良い人材を配属してほしい」という思いを持ち合わせていると感じています。そのため、採用活動の成功が「ひいては部門や現場のためになる」ということを伝え、理解を求めてきました。

リクルーターが介在した学生は、選考への接続率や内定承諾率が明らかに向上しており、学生アンケートでも「リクルーター面談」が志望度向上のきっかけになっていることがわかりました。また、活動後にはリクルーターに対してもアンケートを実施し、寄せられた課題や意見を次の活動に反映させることで、継続的な改善と運用を実現しています。

ケーススタディ2

採用活動への社員の巻き込みジョブ型インターンシップの拡充

採用活動への社員の巻き込みジョブ型インターンシップの拡充

-

日立

日立

若月 -

弊社では、2020年頃からジョブ型インターンシップを本格的に開始しましたが、当初の規模は数百名程度でした。まずは協力的な事業部門やキーパーソンに声をかけ、実績を作るところから開始し、段階的に目標を引き上げていきました。

また、インターンシップを通じて半年や1年前から「どういう人が入社するのか」がわかっているほうが、双方にとって納得度の高いマッチングが実現します。こうした未来の姿を時系列やデータで示しながら現場社員と対話を重ねていくことを大切にしてきました。

突き詰めると、やはり「コミュニケーション」に尽きます。我々人事部門から主体的に働きかけ、伝えるべきことを言語化して丁寧に伝え続ける。その地道な活動が、現場との信頼関係構築に寄与し、今の協力体制につながったと思います。

-

川崎重工

川崎重工

渡邉 -

弊社では、リクルーターは公募による手上げ制を採用しており、現場社員が手を挙げやすい環境を整えることを意識しています。アンケートで協力意思を問う際も、「ぜひやりたい」「時間が合えばやりたい」など、業務との兼ね合いに合わせて意思表示できるよう、選択肢に幅を持たせることで、潜在的な協力者を見逃さないようにしています。

また、活動を依頼する際は、活動期間や想定される負荷を事前に明示し、必ず上長の理解を得た上で協力を依頼しています。

リクルーター活動に対してはインセンティブなど金銭的な報酬は設けていませんが、活動を通じて「業務の棚卸しが自己の振り返りになり、エンゲージメントが高まった」「採用活動に対して、当事者意識を持てるようになった」といった声が多く寄せられています。自分が関わった学生が入社し、ともに働く仲間になること。それこそが、社員にとって最大のモチベーションであり、リクルーター活動を支える源泉になっていると感じています。

◆理系人材採用の要 ジョブマッチの精度を高めるリクルーター活動 ~ 詳しくはアーカイブ配信で!

<その他、こんなこともお話しています!>

◆ リクルーター制度を改善・ブラッシュアップさせる取り組み

◆ 学生からのフィードバックを現場に伝える際の留意点

◆ リクルーターに対するインセンティブや表彰の有無

◆ 専攻や研究分野、苦戦する領域など更なるターゲティング採用を推進するには

当日お話しいただいたWORKS REVIEWの動画をアーカイブで配信しています。

他にも苦戦するインターンシップコースの募集方法など、ジョブマッチの精度を高めるにあたって参考になる情報が発信されています!

ぜひご視聴ください。

【アーカイブ配信対象】

収録日: 2025/5/23テーマ: 理系人材採用の要 ジョブマッチの精度を高めるリクルーター活動

≫≫ アーカイブ視聴はこちらから

おすすめ

コンテンツはこちら

Recommend

2007年に日立製作所入社。研究開発グループで人事業務に従事し、インドにおけるラボの立ち上げ、インド工科大学をはじめとする海外からの人財獲得手法の開発・拡大に従事。

2019年よりタレントアクイジション部で博士人財の活躍支援として、文部科学省ジョブ型研究インターンシップのプログラム開発に参画。

直近では、ジョブ型人財マネジメントに基づきパーソナライズ採用を推進。