\セミナーを見逃してしまった方へ/

高専生の採用は、長年「推薦応募」を中心に進められてきましたが、近年では「自由応募」の比率が高まりつつあり、企業側にも柔軟な対応が求められる時代となっています。

そこで今回は、「日東電工株式会社」と「東洋製罐グループホールディングス株式会社」の人事ご担当者様をお迎えし、【WORKS REVIEW】を実施。

各社の採用戦略や学校との関係構築、学生との接点づくりの工夫について伺いました。

INDEX

◆高専生採用における自由応募の状況について

【WORKS REVIEW 実施内容】

- 高専採用に注力する各社の背景

- 高専生との接点づくりの工夫

- 選考時の評価水準と高専生採用における工夫

高専生採用のリアル── 学生との接点づくりと見極めの工夫 詳しくはアーカイブ配信で!

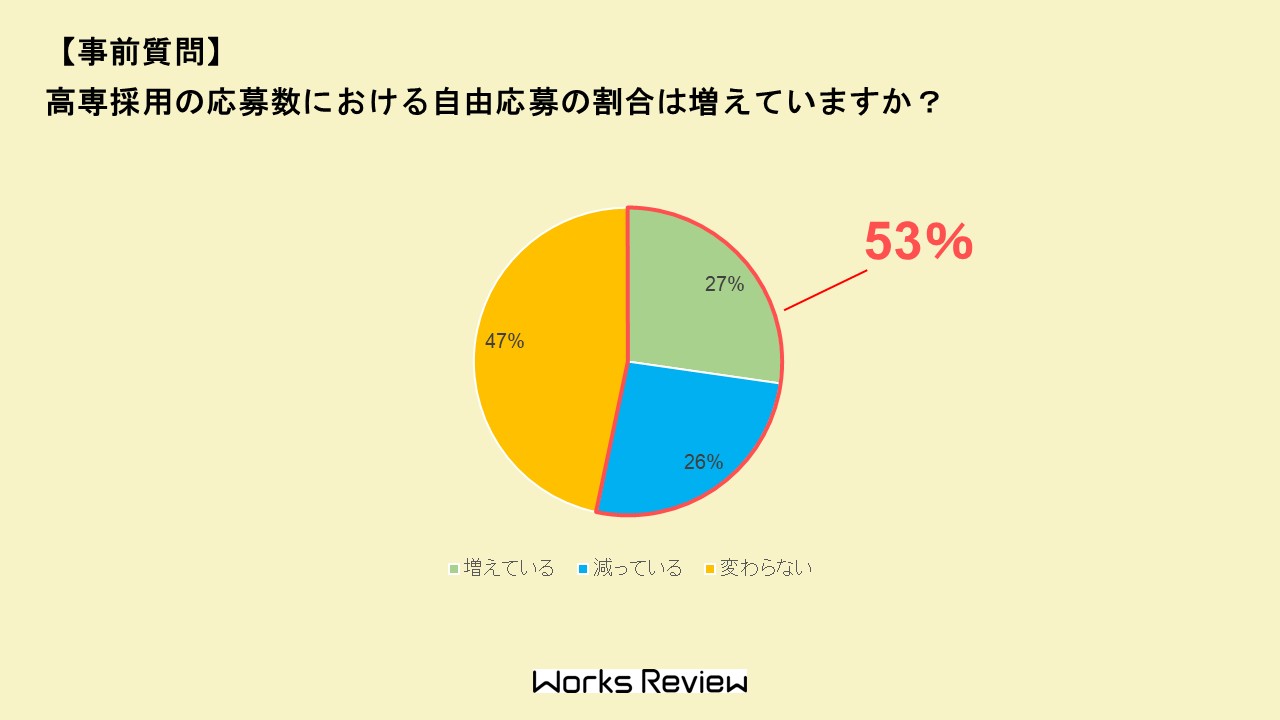

◆高専生採用における自由応募の状況について

高専生採用における自由応募の割合を問う事前アンケートでは、約半数以上の企業が「増えている」もしくは「減っている」と回答しており、自由応募における各社の状況に変化が生じている様子がうかがえます。

◆ WORKS REVIEW 実施内容

大学生採用の早期化や高専生のキャリア観の変化に伴い、高専生採用においても母集団形成の方法を見直す必要性を感じている企業や自由応募への対応を強化したいと感じている人事担当者も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、「日東電工株式会社」と「東洋製罐グループホールディングス株式会社」をゲストにお招きし、WORKS REVIEWを実施。

高専生採用におけるリクルーターの活用法や大卒採用との面接評価軸や期待値レベルの違いなど、現場での実践事例を参考にマッチング重視の採用や自由応募への対応のヒントなどについて伺いました。

※出演者情報はセミナー開催時点(2025年7月7日)のものです。

\セミナーを見逃してしまった方へ/

出演者

日東電工株式会社

リクルーティンググループ

小和田 健太 氏

東洋製罐グループホールディングス株式会社

人材開発室

飯田 晃平 氏

2013年に東洋製罐株式会社へ新卒入社。

複数の生産拠点での人事労務業務や拠点間の連携を深めて生産性の向上を図るエリア連携プロジェクトを経験。

2023年10月に持株会社東洋製罐グループホールディングス株式会社に出向し、現所属の人材開発室にて事業会社7社のグループ採用に従事。

高専採用に注力する各社の背景

-

日東電工

日東電工

小和田 -

化学メーカーとして“ものづくり”を事業の中核に据える弊社では、「考えるだけでなく、自ら手を動かせる人材」を求めています。

その点、高専生の方々は、実務に近い教育を受けていることもあり、工場や開発現場では即戦力として活躍してくれています。さらに、定着率も高く、配属先でやりがいを持って長く働いてくれる方が多い印象を受けています。

日東電工の高専生の採用数は毎年20〜30名程度となっており、ほぼ横ばいが続いていますが、定着率の高さと活躍への期待から戦略的に採用に取り組みたい層であることは確かです。

-

東洋製罐グループホールディングス

東洋製罐グループホールディングス

飯田 -

高専生の強みは、やはり“考える力”と“手を動かす力”の両方を持っていることにあります。東洋製罐グループでは、生産現場だけでなく、開発部門でも多くの高専出身者が活躍しており、高専生ならではの強みが様々な部門で求められています。

一方、弊社では高卒採用も実施していますが、高校生と高専生の違いは、担う役割と期待値といえます。高校生は主に生産に従事する製造職を担当することが多いのに対し、高専生は学んできた内容を活かして研究開発職や設備・製品の保全・改善を担う生産管理職にて、より専門性が求められる高度な領域での活躍を期待しています。

高専生は、弊社の求める人物像に合致する層であり、だからこそ単に高専生という属性で括るのではなく、“高専で学んだ実践力・技術力” を重視しながら採用に取り組んでいます。

高専生との接点づくりの工夫

-

日東電工

日東電工

小和田 -

日東電工では、インターンシップや工場見学の実施はもちろん、リクルーター活動にも注力しています。リクルーター活動では、高専出身の若手社員を中心に20〜30名ほどの現場社員に協力してもらい、母校や関係校への訪問を通じて学生との接点機会の創出に取り組んでいます。

やはり、人事担当者よりも現場で働いている社員が直接学生に語り掛けるほうがリアリティがあり、学生の興味喚起にもつながっていると感じますね。また、各高専が加盟する振興会が主催する校内説明会にも積極的に参加し、学生と直接対話する機会を作るようにしています。

一方で、単に接点機会を設けるだけではなく、学生一人ひとりとの関係構築も重視しており、個々に面談の場を設けるなど、個別対応にも注力しています。

-

東洋製罐グループホールディングス

東洋製罐グループホールディングス

飯田 -

弊社は学生間における認知度が高くないため、まずは「知ってもらう」ことへの施策に力を入れています。たとえば、高専の授業に登壇させていただき「未来の容器」をテーマにしたアイデアソン形式のワークショップを実施するなど、他社とは少し毛色の違うイベントを通じて、企業の魅力や働くことの面白さを伝えています。本取り組みは、学生との接点づくりや学生への認知拡大になることはもちろん、先生との信頼関係構築にも寄与しています。

また、学校訪問やイベント参加時には高専出身者を同行させ、学生に「生の声」を届けることにも注力しています。学生からすると人事担当者よりも年齢が近く、同じ高専出身の先輩の話のほうがずっとリアルで参考になるようです。学生と直接的な接点を増やし、かつリアルな情報提供を通じた企業理解促進に努めることで、学生の納得感のある意思決定を支援しています。

選考時の評価水準と高専生採用における工夫

-

日東電工

日東電工

小和田 -

高専生も大学生と同じ括りで総合職として採用しているため、経験値への配慮は必要ですが、評価軸が変わることはありません。主体性やチームワークなど求めるポイントに関しては、採用水準を下げることなく、重視して見極めるようにしています。

また、面接の前段階として、採用イベント参加者には個別相談会を実施しています。学生からの質問を丁寧に受け止めて、時には採用担当としてではなく、いち社会人として本音で対話することを心掛けています。結果的に丁寧なコミュニケーションが学生の志望度を高めることにつながっていると感じます。

さらに、インターンシップも事前に学生に対して希望をヒアリングし、できるだけ学生の要望に近づけたプログラムを実施できるよう、現場にもできる限りの協力をいただいております。

-

東洋製罐グループホールディングス

東洋製罐グループホールディングス

飯田 -

大学生や大学院生と比較して経験値的な部分に関しては、一定考慮した上で採否を判断しています。一方、求めるポテンシャルや期待値に関しては、研究開発職や生産管理職として、然るべき人物かをしっかりと見極めるようにしています。

学校へのアプローチは必須事項として取り組まなければならないと考えておりますが、加えて、今後は企業主催の合同説明会やインターンシップなどの自社独自イベント、また、ダイレクトリクルーティングの活用など、学生への個別アプローチにも注力していかなければならないと感じています。

また、高専生は地元志向が強く、条件面・待遇面などの働き方に対しても関心を示す学生が多い傾向に感じます。弊社は、総合職でありながら初期配属地と職種が確約されているため、働き方についてリアルな情報を伝える機会を増やして学生の不安や疑問を解消していくとともに、給与や福利厚生などを充実させて待遇面の改善にも取り組んでいきたいですね。

◆高専生採用のリアル─ 学生との接点づくりと見極めの工夫 詳しくはアーカイブ配信で!

<その他、こんなこともお話しています!>

◆ 高専生採用における早期化の現状

◆ 各社高専生採用における今後の展望

◆ 高専生との個別面談の内容

当日お話しいただいたWORKS REVIEWの動画をアーカイブで配信しています。

他にも高専生向けの福利厚生やインターンシップ参加からの導線作りのポイントなど、高専生採用において参考になる情報が発信されています!

ぜひご視聴ください。

【アーカイブ配信対象】

収録日: 2025/7/7テーマ: 高専生採用のリアル─ 学生との接点づくりと見極めの工夫

≫≫ アーカイブ視聴はこちらから

おすすめ

コンテンツはこちら

Recommend

2011年にパーソルエクセルHRパートナーズ株式会社へ新卒入社。

営業や新卒採用業務を経験した後、総合電機メーカーへ出向。

技術系・事務系の大卒新卒採用業務に従事、RPOはじめBPRの企画・運用も推進。

2023年に日東電工に転職、大卒新卒採用リーダーを経験し2024年10月から高専新卒採用担当となる。