2025年3月、日本経済新聞社 人財・教育事業ユニットと人事コンサルティングの株式会社ワークス・ジャパンは、共同で「人的資本経営調査(2025年度版)」のレポートを発表いたしました。

本調査は、前年度に続く2回目の実施となり、今回の調査では608社から回答を得ることができました(東証プライム上場企業または従業員数1,000人以上の大手企業を対象)。第1回、第2回の調査レポートともに1000を超える勢いでダウンロード数が伸びており、人的資本経営が一過性のブームではなく、企業の戦略に本格的に組み込まれつつある“実行フェーズ”に移行している様子がうかがえます。

一方で、今回の調査では動的人材ポートフォリオの構築や持続可能な人材確保など、“実行フェーズ”ならではの新たな課題も浮き彫りになりました。

今回のWORKS REVIEWでは、パナソニック コネクト株式会社およびSOMPOホールディングス株式会社をゲストにお迎えし、「人的資本経営調査(2025年度版)」の結果を織り交ぜながら、人的資本経営における実践的な取り組みや企業が直面する課題と解決までの “道筋”について考察・レビューします。

INDEX

◆ 「人的資本経営調査(2025年度版)」 調査結果

【WORKS REVIEW 実施内容】

- 動的人材ポートフォリオの実現に向けて

- 後継者育成計画と実行

- 持続可能な人材確保と採用手法

- 最後にメッセージ

◆ 「人的資本経営」の現在地~2年目の調査から見えた実践への道筋と新たな課題とは~詳しくはアーカイブ配信で!

◆ 「人的資本経営調査(2025年度版)」結果

日本経済新聞社 人財・教育事業ユニットと株式会社ワークス・ジャパンが共同で実施した「人的資本経営調査」における主な調査項目の結果は、次の通りです。

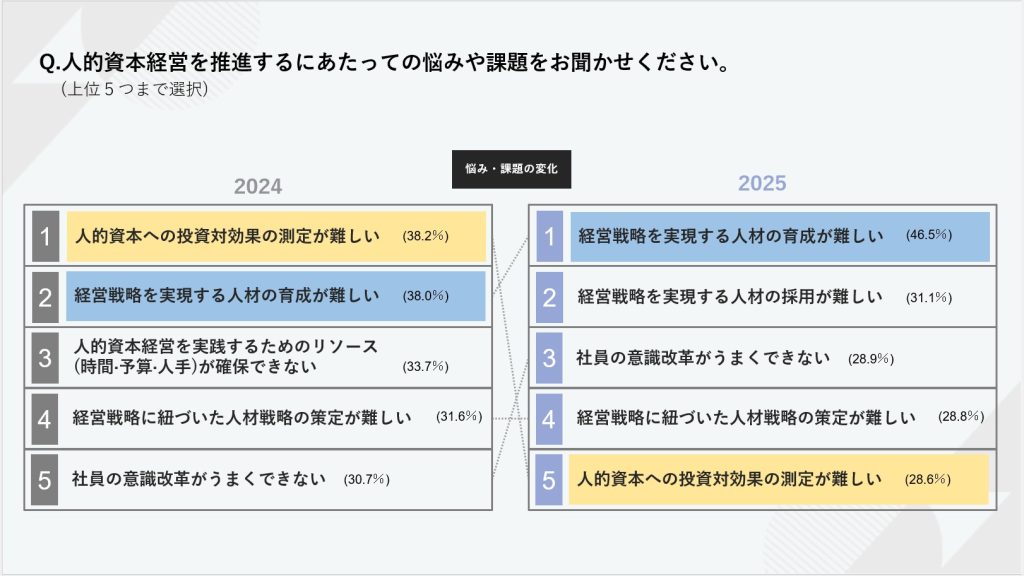

Q1「人的資本経営を推進するにあたっての悩みや課題をお聞かせください。」

人的資本経営を推進するにあたっての悩みや課題を問う設問では、「経営戦略を実現する人材の育成が難しい」という回答が46.5%と最多となり、前年度調査より8ポイント上昇しました。

一方、「投資対効果の測定が困難」と回答した企業の割合は、38.2%から28.6%へと低下しています。

本結果より、企業の課題認識が投資などの準備段階に関する課題から、人材育成や社員の意識変革といった具体的な施策実行の段階へと変化していることが読み取れます。

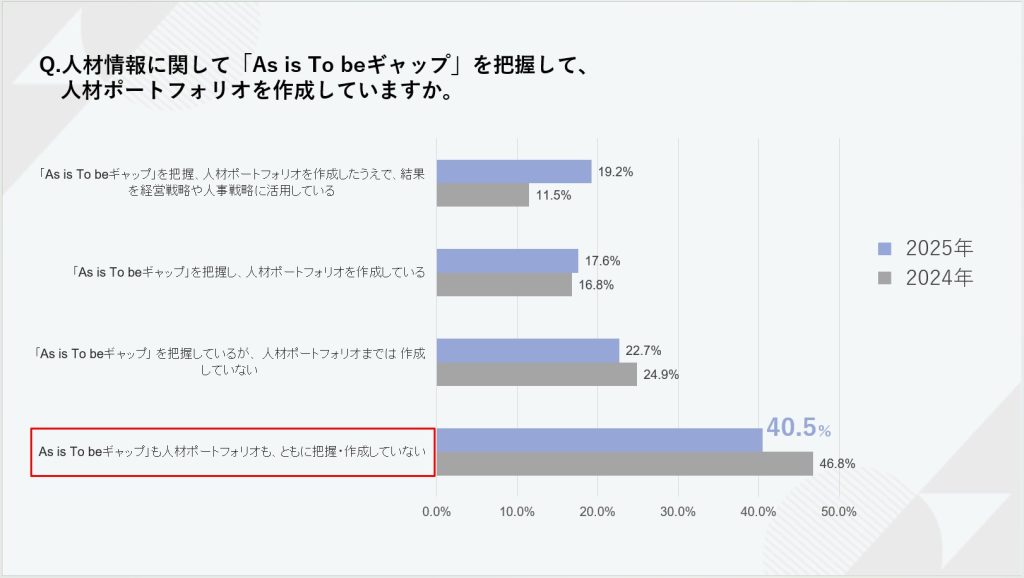

Q2「人材情報に関して「As is To beギャップ」を把握して、人材ポートフォリオを作成していますか。」

本設問では、「As is To beギャップおよび人材ポートフォリオどちらも把握・作成できていない」という回答が40.5%と最多となりました。前年度調査の46.8%から低下しているものの、半数近い企業で課題視されている状況です。

Q3「社内の人材を活用するため、新しい内部登用制度で議論しているものはありますか。」

内部登用制度において新しく議論に挙がっている制度としては、前回2位だった「配置戦略の見直し」が49%で1位に位置する結果となりました。

前回からわずか2ポイントの上昇ではあるものの、社員の個々の能力や適性に応じて人材を配置する取り組みは、多くの企業が推し進めていくべき重要施策であると認識しているようです。

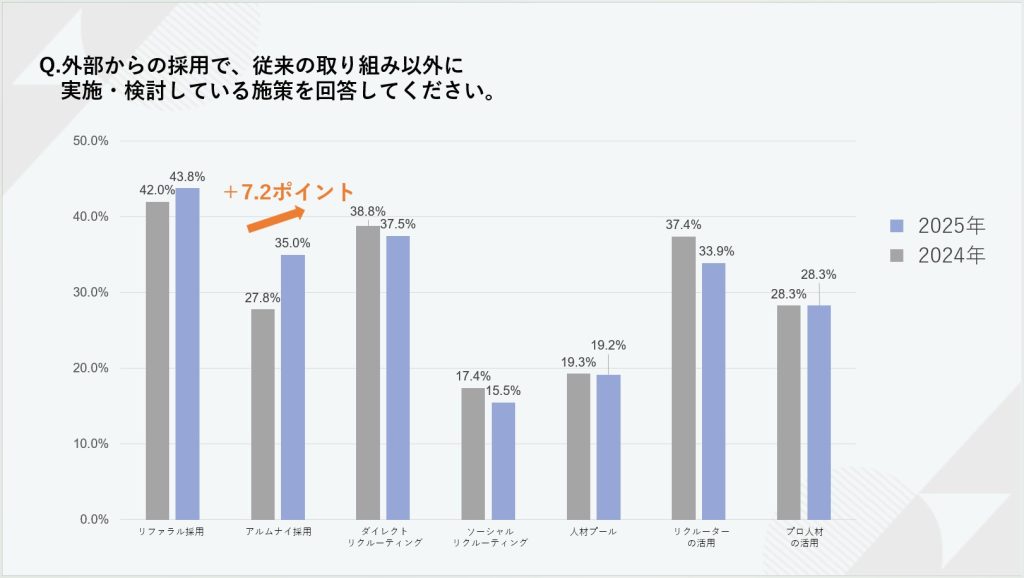

Q4「外部からの採用で、従来の取り組み以外に実施、検討している施策を回答してください。」

企業が直面する人材不足という課題は、注力する採用手法にも変化をもたらしています。

今回の調査では、「リファラル採用」が前回同様1位となりました。また、「アルムナイ採用」が、前回比7ポイント強上昇と大きく伸長し、35%の企業が実施・検討していると回答しました。

従来の手法では採用目標数の達成が困難になりつつあることや、即戦力人材へのニーズの高まりを背景に、採用ミスマッチの防止や即戦力としての貢献が期待されるアルムナイ採用への注目が高まっていると考えられます。

調査結果の詳細を確認したい方は、下記記事をご覧ください。

≫ 「人的資本経営調査(2025年度版)」の詳細はこちら

◆ WORKS REVIEW 実施内容

日本経済新聞社とワークス・ジャパンが共同で実施した「人的資本経営調査(2025年度版)」では、前年調査と比較して、施策の設計フェーズから実行フェーズに移行している企業が増えている様子がうかがえる結果となりました。

同時に、実質的な人材ポートフォリオの構築、次世代リーダーやマネジメントの育成・発掘など、実行フェーズにおいて多くの課題を感じている企業が多い点も浮き彫りとなりました。

そこで今回は、パナソニック コネクト株式会社およびSOMPOホールディングス株式会社をゲストにお招きし、WORKS REVIEWを実施。

人的資本経営の推進にあたって実施している、各社の配置戦略に対する取り組みや後継者育成施策などについてうかがいました。

※出演者情報はセミナー開催時点(2025年4月22日)のものです。

出演者

パナソニック コネクト株式会社

人事戦略室ダイレクター

杉本 稚代 氏

SOMPO ホールディングス株式会社

人事部長

山本 健二 氏

2000年4月に安田火災海上保険株式会社(現・損害保険ジャパン株式会社)に入社。国内で損害保険営業に従事後、人事部にて人材育成を担当。

シンガポール、香港での駐在を経て、香港大学MBAを取得。海外事業企画部にて買収会社のPMIに従事後、NY駐在、グループCEO秘書役の経験を経て、2023年4月より現職。

日本経済新聞社

人財・教育事業ユニット

横山 貴士 氏

20年近いHRビジネスの経験を活かし、人的資本経営の推進や開示に関する実務をサポートしている。

中小企業診断士/ISO30414 リードコンサルタント/アセッサー/2030 SDGs公認ファシリテーター。

近著に『働きがいも働きやすさも同時に獲得できる!「人的資本経営」が一からわかる本』(セルバ出版)。

動的人材ポートフォリオの実現に向けて

-

日本経済新聞社

日本経済新聞社

横山 氏 -

人的資本経営の実践においては、「人材の見える化」が重要であると言われながらも、「人的資本経営調査(2025年度版)」の結果からは、多くの企業が個々の社員が持つスキルや志向性を十分に把握できていない実態が浮き彫りになりました。

所属部署や学歴、年齢などの属性データは管理できているものの、個々のスキルやキャリア志向、経験などの情報を十分に把握できておらず、結果として、タレントマネジメントシステムを導入していても、実質的な人材ポートフォリオの構築には至っていないという状況下にあることが読み取れます。

このような実情は、日本企業の多くがジョブ型ではなくメンバーシップ型雇用を前提としてきたことに起因していると言えるでしょう。

本来は、まず経営戦略を置き、経営戦略を実現するための「事業ポートフォリオ」を策定した後、それに紐づく形で必要な人材要件を定義し、「人材ポートフォリオ」を設計していくべきだと考えられています。

しかし、多くの日本企業では、経営戦略を基盤にした人材設計ができておらず「事業ポートフォリオ」と「人材ポートフォリオ」の連動性に構造的な課題を抱えている実情があります。

こうした背景を踏まえ、まずはお二方に、多くの企業が課題として挙げている「配置戦略の見直し」に関する取り組みについて、うかがいたいと思います。

-

パナソニック コネクト株式会社

パナソニック コネクト株式会社

杉本 氏 -

パナソニック コネクトでは、大きく2つの取り組みを進めています。

1つ目は、事業戦略と人材戦略の連動を仕組み化したことです。

私が3年前に入社した当初は、各事業部長が策定・発表する事業戦略の議論に人事部門が全く関与していませんでした。この状況を改め、事業戦略の策定段階から人事が深く関与し、事業部長には事業戦略だけでなく、事業戦略に連動する人材戦略についても発表・議論する仕組みに変更しました。

2つ目は、「やめること」を決めたことです。

日本の企業は、既存事業の積み上げで戦略を考えがちですが、それではリソースが分散し、最適な人材配置が困難になりかねません。注力すべき事業や取り組みを絞った上で、最適な人材とリソースを配置する議論ができるよう、まず「やめること」を明らかにすることに取り組んでいます。

-

SOMPOホールディングス株式会社

SOMPOホールディングス株式会社

山本 氏 -

当社では、まず高度な専門性が求められる領域について、As Is(現状)とTo Be(理想)の可視化を進めました。その結果、同じ人材が複数の専門領域でカウントされるなど、質・量ともに人材が確保できていない領域があることが明らかになり、事業戦略を遂行する上であるべき姿とのギャップがあることが分かりました。

このような課題を受け、当グループでは、各専門領域にて担当CxOやCHROがそれぞれの課題に対して、人材強化策を議論する『人材ラウンドテーブル』の機会を設けました。例えば、CIO(最高情報責任者)領域であれば、サイバーセキュリティ人材やプロジェクトマネジメント人材等、細分化したポジションごとの人材の質・量の現状を評価し、あるべき姿に向けた、採用・アサイン・育成など、具体的な対策を検討・実行しています。

また、人材ラウンドテーブル以外にも配置戦略見直しのための人事施策として、専門性の向上と自律的なキャリア形成支援につながるジョブ型制度の活用にも取り組んでいます。

後継者育成計画と実行

-

日本経済新聞社

日本経済新聞社

横山 氏 -

今回の調査では、人的資本経営推進における課題として「経営戦略を実現する人材の育成が難しい」という回答が最多となりました。

本結果の背景には、次の2つの要因があると考えられます。

①戦略そのものの複雑さと不確実性

VUCAの時代と言われるように、外部環境の変化は激しく、不確実性が高まっています。

脱炭素やダイバーシティに関する議論も揺れ動いており、将来を見通した戦略策定は容易ではありません。これまでに経験のない事象が次々と起こる中で、戦略を描き、仮説を立てること自体が難しくなっているのではないでしょうか。

②戦略と人事が密接に連動しているがゆえの難しさ

また、経営人材育成の難しさは、人的資本経営の根幹である「戦略と人事の連動」にも起因しています。戦略が複雑化・高度化すれば、それに連動する人材育成の難易度も当然高まるでしょう。

いずれにしても、「いずれスター社員が現れるのを待つ」という受け身の姿勢では立ち行かなくなります。今すぐリーダーとして活躍できる人材、3年後・5年後に活躍できる人材をリストアップし、計画的に育成を進めていかなければなりませんが、各社では経営人材の育成に対してどのような取り組みを実施していますでしょうか。

-

SOMPOホールディングス株式会社

SOMPOホールディングス株式会社

山本 氏 -

当社の取り組みとしては、サクセッションプランの策定による戦略的な後継者育成が挙げられます。

主要約100ポストを対象に、「N人材(NextのN)」(数年以内にポストに就く可能性のある候補)と「F人材(FutureのF)」(5~10年後の候補)という時間軸をもとに、それぞれ年齢やジェンダーなどの多様性も考慮しながら人材をリストアップしています。加えて、それぞれの層に対応した育成プログラムを実施すると共に、若手層からのパイプライン形成にも力を入れています。

また、既存事業の枠にとらわれない発想力を養うことを期待し、外部環境で経験を積める機会も提供しています。さらに、グループ子会社の社長ポストに若手を抜擢し、実践を伴う経営人材育成にもつなげていますが、今年度からはグループCEOやグループCxOがメンターとして伴走する制度も開始しました。CEO等の経営陣との直接的な対話を通じて、経営者としての視座や考え方を学び、成長を加速させることを目指しています。

-

パナソニック コネクト株式会社

パナソニック コネクト株式会社

杉本 氏 -

パナソニック コネクトでは、グローバルに活躍できるリーダーの育成に注力しています。

海外企業の買収などを経て、事業展開がグローバル化する中で、従来の日本本社から駐在員を派遣するという育成モデルだけでは限界がありました。ソフトウェア事業など多岐にわたる事業を展開している当社の場合、特に製造拠点や販売会社でのリーダーシップ経験だけではない経験が必要になっております。

そのため現在は、異なるファンクション(機能)やリージョン(地域)の人材を巻き込み、自身の専門領域外の課題に取り組む経験を重視しています。専門家集団を率いて共通のゴールを設定し、達成に向けて推進していく能力がこれからのリーダーには不可欠だと考えています。

数年前の大型買収は、事業面だけでなく、買収先企業のカルチャーやリーダーシップスタイルを学ぶ良い機会にもなっています。経営幹部候補を積極的に買収先企業へ派遣したり、現地のリーダーと当社のポテンシャル人材を集めたグローバルリーダーシッププログラムを実施したりすることで、“コンフォートゾーンを抜け出す体験”を提供し、次世代の経営候補者の成長を促しています。

持続可能な人材確保と採用手法

-

日本経済新聞社

日本経済新聞社

横山 氏 -

今回の調査では、リファラル採用やアルムナイ採用への関心の高まりが見て取れました。特に、アルムナイ採用は、前年度調査と比較して大きく注目を集める結果となっています。

大企業では部署によって仕事内容が大きく異なり、時代と共に求められるスキルも変化しています。このような背景もあり、会社のカルチャーやビジネスを既に理解しているアルムナイ(退職者)や、社員紹介によるリファラル採用が注目されるのは自然な流れといえるでしょう。

続いて、お二方には、アルムナイ採用への取り組みと今後の採用活動における課題について、うかがいたいと思います。

-

パナソニック コネクト株式会社

パナソニック コネクト株式会社

杉本 氏 -

人材の流動性が高まる中、社外の経験や知見を持ち帰ってきてくれるアルムナイの存在は、既存社員にとっても刺激となり、組織全体の活性化や変革につながっています。

また、多くの企業が求める人材像が似通ってきている昨今においては、いかに自社の魅力を伝え、選んでもらえるかが、今後の採用活動における最大の課題だと捉えています。

求職者の方々から自社を選んでもらうためにも、迎え入れる我々が働き方や組織文化を常にアップデートし続ける必要があると考えています。

-

SOMPOホールディングス株式会社

SOMPOホールディングス株式会社

山本 氏 -

アルムナイは、良い点・悪い点も含めて当社を深く理解しているため、即戦力としての活躍やカルチャーフィットの面で大きな期待ができます。

今後の採用活動においては、伝統的な新卒一括採用に加えて、キャリア採用を戦略的に取り入れ、双方のミックスを図ることが重要だと考えています。新卒採用だけでは、特定の入社年度に人材が偏るなど、社員の人口ピラミッドに歪みが生じやすくなります。

多様な経験を持つキャリア人材と新卒社員が協働することで、新しい発想やイノベーションが生まれることを期待しています。

最後にメッセージ

-

パナソニック コネクト株式会社

パナソニック コネクト株式会社

杉本 氏 -

どんなに練られた戦略であっても、それを現場で実行に移さなければ、目に見える成果は得られません。人事領域においても同様であり、単に計画を立てるだけでなく、確実に実行し、その結果を検証してPDCAサイクルを回しながら改善を続けていくことが、重要だと感じています。

今後も、このような場を通じて皆様と様々な実践的な知見を積極的に共有し、日本全体における人事の力、そして組織の力を共に一段と高めていくことができれば幸いです。

-

SOMPOホールディングス株式会社

SOMPOホールディングス株式会社

山本 氏 -

人的資本経営という言葉への注目が高まっている状況ではありますが、社員や事業活動を後方から支える裏方としての意識を常に持ちながら活動していきたいと考えています。

その一方で、人事制度や人事の仕組みが、働く社員一人ひとりの心に大きな影響を与えることも事実です。

「こうなりたい」「こうなれるんだ」「こうやってみよう」──。

このような、社員の内側から生まれるポジティブな心の動きにしっかりと寄り添い、その実現をあらゆる面から支援していきたいですね。

人口減少など社会構造の変化もあり、将来に対して明るい話をしにくい、厳しい現実があることも認識しています。それ故、足元の課題解決に焦点を当てた議論が多くなりがちです。しかし、私たちはそこにとどまらず、もっとその先にある「明るい未来」を主体的に描くことから始めたいと考えています。

未来を描くための「明るいアプローチ」を通じて、社員一人ひとりが明るく前向きに進み、成長していけるような人事を目指してまいります。

-

日本経済新聞社

日本経済新聞社

横山 氏 - お二方の話をうかがい、改めて人的資本経営の実践とは、単にデータ管理のもと経営指標として人材を捉えるだけでなく、社員の「働きがい」や「働きやすさ」といった、より人間的な側面にどれだけ深く向き合えるかが問われているのだと感じました。

「人的資本経営」の現在地~2年目の調査から見えた実践への道筋と新たな課題とは~詳しくはアーカイブ配信で!

<その他、こんなこともお話しています!>

◆ タレントマネジメントシステムの重要性

◆ 事業戦略の議論に人事が関与することへの影響

◆ 社員の自律的なキャリア形成を促すための取り組み

当日お話しいただいたWORKS REVIEWの動画をアーカイブで配信しています。

経営人材の育成に課題を感じる企業が増えた背景に対する各社の考察やサクセッションプラン対象者に対する計画の共有など、人的資本経営を戦略的に推進するにあたって参考になる情報が発信されています!ぜひご視聴ください。

【アーカイブ配信対象】

収録日: 2025/4/22テーマ: 「人的資本経営」の現在地~2年目の調査から見えた実践への道筋と新たな課題とは~

≫≫ アーカイブ視聴はこちらから

おすすめ

コンテンツはこちら

Recommend

現職にて人材と組織のマネジメント改革を通じて、持続的な企業価値の向上に取り組み。

社員が心身ともに健全に働くための環境づくり、活き活きと働くためのつながりづくり、キャリアオーナーシップをもつ未来づくりを軸に、人事改革を実践。

外資系企業にて人事担当執行役員、日系企業にてL&Dの責任者を経て現職。